Soldatenlieder, Veteranengesänge, Mulitmedia-Oper

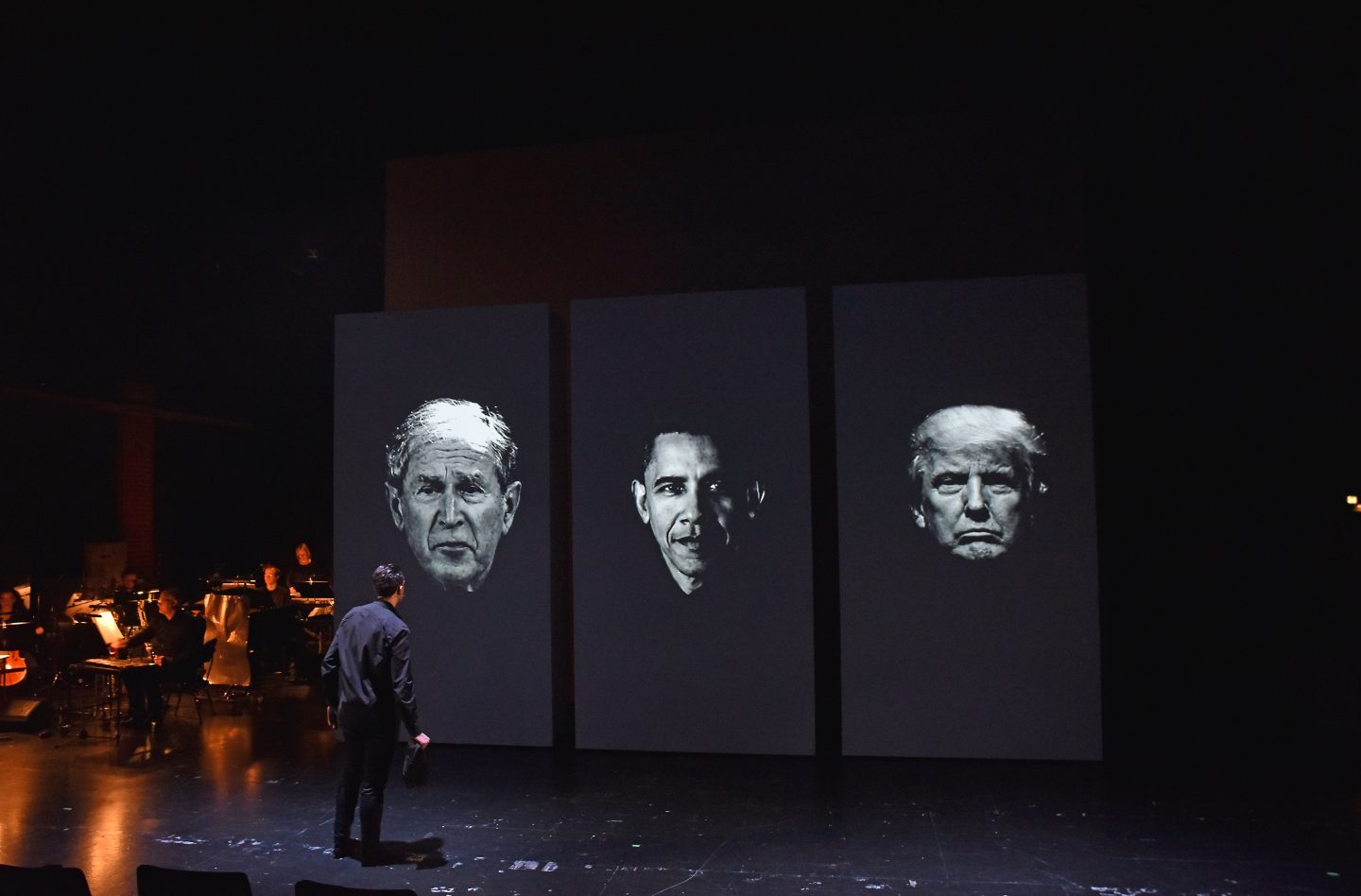

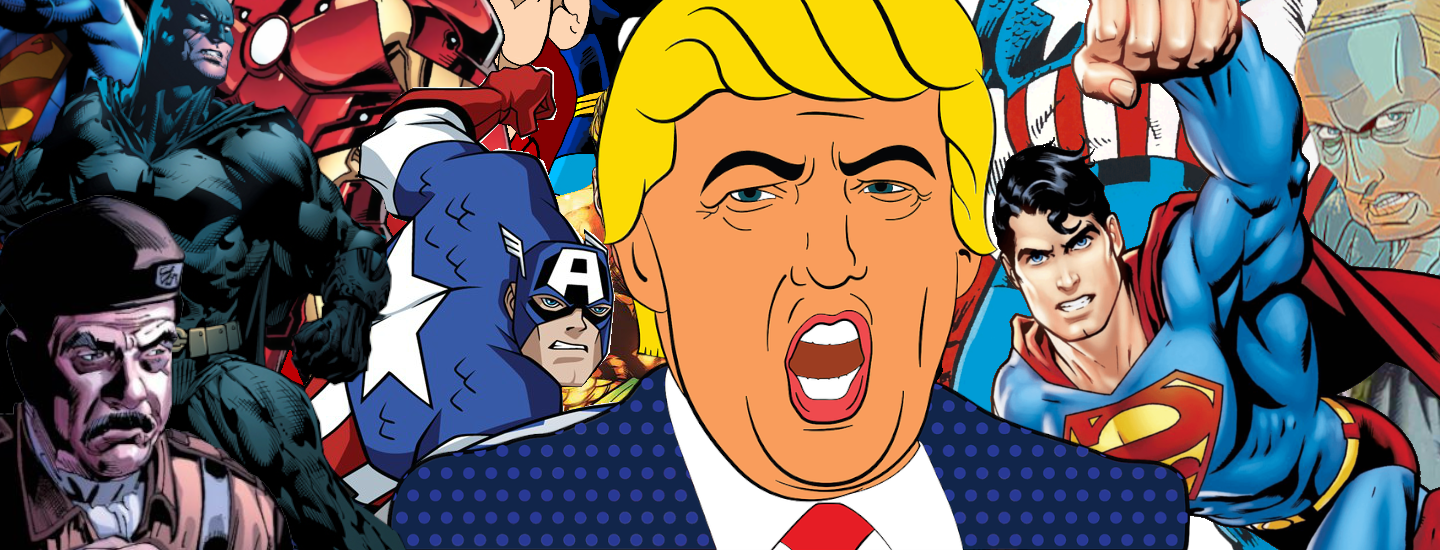

Was verbirgt sich hinter David T. Littles „Soldier Songs“? Eine Reihe von Interviews in seiner eigenen Familie bildet die Grundlage für das Libretto, das neun Songs (oder zwölf Tracks) mit Geschichten versorgt. Drei Zäsuren strukturieren die Assoziationswelt über den amerikanischen Soldaten, die Schilderungen aus der Lebenswelt der US Army. Die Army selber wird zum überformten Superhelden. Einem Triptychon gleich unterteilt Little die Songs in drei Lebensphasen: Child, Warrior, Elder. Die Lieder beziehen sich assoziativ aufeinander – doch: keine einheitliche Handlung hält das Konstrukt zusammen, das in verschiedensten schillernden Begriffen umrissen werden kann: Multimedia-Rockevent? Soldatenlieder? Veteranenoper?

Erzählperspektiven

Beim Einstieg in die Konzeption haben wir nach einer Rahmung gesucht, die den Abend zusammenhält, doch jede allzudeutliche Setzung wirkt didaktisch, die Vielschichtigkeit wird erklärt, und was erklärt wird, ist allgemein bekannt: Krieg ist nicht gut. Die spezielle amerikanische Ausformung, den Arbeitgeber Army zu überhöhen und als begehrenswerten Karriereweg erscheinen zu lassen, führt in Biografien voller Einsamkeit und Traumatisierung. Nach dem Morden für die (scheinbar) gerechte Sache interessiert sich eine Gesellschaft nicht mehr für das gebrochene Individuum. Und David T. Littles Material lässt durch Leerstellen bei aller Eindeutigkeit innerhalb der Songs als Gesamtkomposition aufregende Lücken und Geheimnisse über diesen biografischen Weg des All-American Heroes.

Immer wieder tauchte in mir beim Einstieg in die Konzeption und in die Proben diese Frage auf: Wer erzählt uns diese Geschichte? Wer singt uns da an?

Popkultur und Todeskult

Als wir Mitte Januar mit den Proben in Saarbrücken starten, lebt Amerika im Chaos: Donald Trumps zentrale Strategie „Ich mache meine Wähler glücklich, was es real mit Land und Weltpolitik macht, das ist nicht mein Business“ treibt immer absurdere Blüten – die große Mauer, die er seinem Wahlvolk versprochen hat, wird natürlich nicht von Mexiko bezahlt, sie wird noch nicht mal von seinem eigenen Haushalt bezahlt. Wir denken darüber nach, wie ironisch und grausam es ist, dass oftmals Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, die sich in Billigjobs durchschlagen, die Armee als Hoffnungsschimmer erleben, sobald sie eingebürgert sind. Wir assoziieren, ob wir unseren Protagonisten, gesungen vom Südamerikaner Salomón Zulic Del Canto, als Mexikaner erzählen sollen, aus der Innensicht eines Underdogs, der für seinen Lebensunterhalt ein Land mit seinem Leben beschützt, dass ihn nicht achtet. Wollen wir erzählen, dass die Menschen, die wenig Teilhabe am amerikanischen Wohlstand haben, ihr Leben für ein zynisches System aufs Spiel setzen?

Amerikanische Kindertotenlieder?

Amerikanische Kindertotenlieder?

Das Material von David T. Little ist vielschichtiger. Auch in der zweiten Woche beschäftigt uns: Was für einen erzählerischen Rahmen braucht dieser Liederzyklus, der wie ein Brechtgedicht in neun Gesängen die brutalen Moritaten amerikanischer Fiktionen beschwört.

Und an diesem Punkt treffen sich die assoziativen Psychogramme von der Jugend bis zum Veteranen: David T. Little zeichnet den großen Bogen des all-American-Soldiers, ganz eingebettet in die verschwimmende Selbstfiktionalisierung amerikanischer Realität, der die Gewalt erst verherrlicht und in toxischer Männlichkeit erzogen wird, um dann mit dem Grauen einer menschenverachtenden Realität in der Kriegsmaschine, im Alltag des Tötens alleingelassen zu werden – und am Schluss verlassen und einsam übrig zu bleiben. Die Songs dieses Liederzyklus zu einem Musiktheaterabend zusammen zu führen ist eine aufregende Herausforderung, der wir uns teils mit den multimedialen Mitteln der Popkultur, teils mit den Mitteln von Liederabend und performativer Installation und Erzähltheater annähern.

Meet the composer

How did the idea for Soldier Songs come to your mind? How did you produce/compose it?

In 2004 I was invited to a career day at my former high school to speak with students about being a composer. I shared the stage with an old friend, Justen Bennett, who had just returned from Iraq where he had been a field medic, and had been among those who stormed Saddam Hussein’s palace. The contrast between Justen’s job and mine was striking. Exiting the auditorium I saw a display case, which I remembered the school using to celebrate student achievements: a victory for the football team or marching band, or photos from the musical that had happened the previous week. Now it showed photos of soldiers: alumni currently serving in Iraq and Afghanistan, driving tanks and carrying machine guns. Here, in the same case where their prom photos might have been only years prior.

I remembered our days together in class, debating the ethics of Vietnam or the Gulf War. I reflected upon my attitude at the time: the simplistic view of an adolescent, that war was always wrong. I just didn’t understand why someone would enlist. But here, a decade later, my friends were defusing land mines in Iraq.

I considered my own family. My generation was the first in nearly a century not to serve in the military. My uncles were in Vietnam, Cambodia, and Laos. My grandfathers were both in World War II, and my great-grandfather was in WWI. My third great-grandfather was killed in Tennessee fighting for the Union. In a way, I had descended from this thing I had previously dismissed. Cracks began to form in my absolutist position, and questions began to arise.

To find my own answers, I called family and friends who I knew had served—and who were not on active duty at the time—and asked them to speak with me about their experience. It was from their stories that Soldier Songs began to emerge. Our recorded conversations feature prominently both as the basis for the libretto, and in the electronic component of the score.

What struck me most was that, in nearly every conversation, it was the first time the veterans had shared their experience, even though some had left active duty decades ago. “I’ve never talked about this with anybody” became a common refrain. This became central to the piece—what, for me, this piece is about: the difficulty or impossibility of the telling.

I am often asked if Soldier Songs is an anti-war piece, but it’s not that simple. I never intended for it to prove a point, or even to deliver a specific message. I selected and edited these conversations more as a way of sharing than as a way of convincing. I hope that Soldier Songs conveys what I gained by writing it: recognition of the soldier’s plight and a due measure of compassion.

What is all-American about the sujet?

On a technical level, I suppose you could call it „all-American“ because it is a work by an American composer/librettist, based on interviews with American soldiers and veterans who fought in American wars. But as far as „possessing qualities characteristic of American ideals,“ I see it more broadly as a meditation on the nature of nation-states in general; of empire, of power structures that drive civilization. It’s about the human cost of these endeavors. In this sense, it tells a far more international, and far older tale.

How do you perceive the American Army today?

Under our current administration, I view the US Military as in very poor, potentially dangerous hands. It has made me reflect upon the quote from Brecht, which has calmed my fears somewhat: „General, man is very useful. He can fly and he can kill. But he has one defect: He can think.” If everyone in the US Military is as smart, good, and dedicated as the people I know who have served, we just might make it out of this unscathed.

Installatives Triptychon

Mit dem Bühnenbild folgen wir der Struktur der Oper. Die drei Teile CHILD, WARRIOR und ELDER stehen als installativ ausgestaltete Räume am Ende des Abends, symbolhaft für die Phasen der Sozialisierung eines Soldaten, als Triptychon auf der Bühne. Die kleinen Details, aus dem Zuschauerraum nicht zu erkennen, lassen sich während dem letzten Soundscape aus der Nähe entdecken, das Bühnenbild wird zur begehbaren Installation, der Opernabend im klassischen Sinn ist in Auflösung. Im Raum CHILD finden sich Spuren der Verharmlosung von Gewalt, der Verschiebung der natürlichen Hemmschwelle, gepaart mit pubertärer Sexualität. WARRIOR ist der Folterkeller von Abu Ghraib. Im kargen Raum lassen sich Spuren davon finden, was passiert, wenn Opfer zu Tätern werden. Wie im Kriminalmuseum, sind Artefakte der Gewalt, zusammen mit den Folterbildern ausgestellt. ELDER ist der Erinnerungsraum eines Veteranen, trist, kalt, mit geschlossener Jalousie. Das Zimmer eines von der Gesellschaft Fallengelassenen. Die Wände sind voll mit Erinnerungsfotos aus all den Kriegen in denen die Soldaten aus Soldier Songs gekämpft haben.

Für die räumliche Fassung des Abends standen wir vor der Frage: gibt es ein verbindendes Element, das es ermöglicht, die Vielfalt der Oper zu fassen? Die Themen Superhelden, Killerspiele, Einberufungsbefehl, die Realität des Krieges und das vegetieren in einem Veteranenheim haben einen ständigen und fixen Begleiter: den Tod. Das Bühnenbild besteht aus drei großen, weißen Stelen, die im Inneren die drei Räume begherbergen. In ihrer Proportion erinnern sie einerseits an Grabsteine eines Militärfriedhofs andererseits haben sie an der Schmalseite das Format eines Sargs.

Das Unsagbare singen

Wir nähern uns den Endproben, alles wächst zusammen. Und eine Frage rückt für mich in den Fokus, die ich mit mir schon lange herumtragen: Es gibt Ereignisse, die es schier nicht darzustellen gilt. Deren reale Wucht im Versuch sie erzählerisch einzufangen oftmals für mich geschmacklos erscheinen. Krieg ist ein solches Phänomen. Wie erzählen wir einen Schrecken, der Millionen von Menschen traumatisiert hat? Und genau das passiert aber in der Mitte von „Soldier Songs“, David T. Little schreibt einen Soundscape namens „Steel Rain“, der uns mit Explosionen und Sirenen nach Vietnam versetzt. Wie stehen wir zur Abbildung von unaussprechlichen Grausamkeiten? Die Perspektive ist für mich entscheidend: Der Blickwinkel der Opfer. Es bleibt unbeschreiblich und grauenhaft – aber dieser schockierende Augenblick könnte zum Besonderen, Eindrücklichen des Abends einen Aspekt hinzufügen, der über die Schmerzgrenze hinausgeht. Let’s risk it. Wir werden visuell mit zwei Bildern arbeiten, die spontan das Wegsehen hervorrufen.

David T. Littles uneindeutige musikalische Meditation über ein Soldatenleben beginnt so harmlos und voller Referenzen der Popkultur… und dann entsteht aus unserer szenisch-bildnerischen Choreografie auf einmal ein Moment der Dunkelheit und die Temperatur verändert sich komplett. Bestimmte Bilder des Schreckens sind selber bereits ins allgemeine menschliche Gedächtnis eingebrannt, quasi düstere Popkultur. Sparsamst eingesetzt öffnen sie durch Schock und Schrecken einen Raum für Mitgefühl… 6.2.19

Ein schöner Vorbericht von Astrid Karger erschien am 14.2.19 in der Saarbrücker Zeitung.

Der Kriegsheld als Brennglas der Gesellschaft

Das Bedürfnis nach Helden scheint so alt wie die Menschheit selbst. Das Phänomen des Helden ist zeitlos, die Heroisierung eine Art originäres, menschliches Bedürfnis. Wie kaum eine andere (narrative) Figur verkörpert der »Held« all die Eigenschaften und Tugenden, die in einer Gesellschaft angesehen sind, als besonders nobel und positiv gelten und verweist somit direkt auf deren Werte- und Normensystem der jeweiligen soziokulturellen Umstände.

Der Begriff »Held« findet sich erstmals in Homers Ilias und fasst darunter all jene Männer zusammen, die im Trojanischen Krieg gekämpft haben und über die Geschichten erzählt werden konnten. Mit diesem Beispiel wird bereits der wohl essentiellste Kernpunkt des Heldenkonstrukts transparent: die Erzählung und die damit verbundene äußerliche Ernennung des Helden. Der Held darf sich nicht selbst nominieren, er wird ernannt: »Held wird man nur durch Zuschreiben von außen«.

Doch Homer verweist gleichzeitig noch auf ein besonders bewährtes Konzept des Heldentums: der Kriegsheld. Obgleich der Kriegsheld sich im Laufe der Zeit und insbesondere ausgehend von den Gedanken der Aufklärung einer kritischen Betrachtung stellen musste, griffen im Fortgang der Geschichte immer wieder Demagogen und Regime auf das altbewährte Konzept zurück. Was eignet sich mehr, um Massen zu mobilisieren und zu lenken, als eine Heroenfigur, die mit allen Mitteln versucht, die Anliegen der Gemeinheit zu verteidigen oder ggf. zu erkämpfen.

Die Gesellschaft wird damit zum Gläubiger einer absoluten Opferbereitschaft des Helden, der als Soldat nicht nur bereit ist, sein Leben zu opfern, sondern ebenso sein Sein als Individuum. Aus einem Soldaten wird ein Heer, wird ein gesichtsloses Heldenbild, das den Einzelnen in der Masse des Mythos‘ verschwinden lässt. Das Heldensein fordert Opfer: Distanz, Entmenschlichung, Unfehlbarkeit. Obgleich bewusst oder unbewusst überträgt sich das individuelle Pflichtgefühl auf den Soldaten oder das militärische Kollektiv, das die Schlacht stellvertretend für die Gesamtheit gewinnt und damit eben jene unvorstellbare, herausragende Tat vollbringt, die den (Kriegs-)Helden als solchen identifiziert.

Ein Blick auf die Gegenwart: Aus einer Hochrechnung aus dem Jahr 2015 geht hervor, dass sich die USA 239 Jahre nach ihrer Staatsgründung insgesamt rund 222 Jahre bzw. 93% des gesamten Zeitraums im Krieg befanden. Der Krieg ist in den USA also ein gleichermaßen großes wie tragisches Kapitel, dessen Ende bisher noch nicht abzusehen ist. Vom Krieg zum bereits beschriebenen Konzept des Helden ist es nun also nur ein kurzer Schritt, der die Vermutung zulässt, dass das Heldenepos ein ebenso großes Kapitel in der Geschichte der USA einnimmt wie der Krieg selbst. Und ebenso viele Opfer fordert ̶ auf allen Seiten.

2007 lebten rund 25 Millionen Veteranen aus den Kriegen von Indochina bis zum Irak in den USA. Ihre äußerlichen Wunden wurden und werden oftmals honoriert mit den höchsten militärischen Ehrungen und noch viel wichtiger: mit dem Label »Held«. Zumindest für den Augenblick, denn auch hier greift der Mechanismus der gesichtslosen Masse, in der eben jener Held nur als Teil einer militärischen Gemeinschaft Held ist, als Individuum aber eben bleibt was er ist: (irgendein) Mensch. Eine Tragik, die ihr gesamtes Ausmaß mit dem Austritt aus dem Militär offenbart. Seit 2001 starben im amerikanischen Militär mehr aktive Soldaten durch die eigene Hand als durch Frontkämpfe; fast jeden Tag einer. Die Suizidrate von Kriegsveteranen bewegt sich jedoch in gänzlich anderen Dimensionen: Anfang 2013 schätzte das Veteranenministerium die Opferzahl auf 22 pro Tag. Dabei ist längst nicht jeder Suizid als Suizid erkennbar, geschweige denn aktenkundig. Es sind oftmals nicht allein die äußeren Verletzungen, die Soldaten schwer zeichnen, sondern ebenso die seelischen und psychischen Traumata wie eine posttraumatische Belastungsstörung, die ihre Situation ausweglos erscheinen lassen. Die Öffentlichkeit wendet sich ab, das Konzept des Heldentums lässt keine menschliche »Fehlbarkeit« zu.

Damit wird der Kriegsheld zumindest im Kontext der USA zu einem Brennglas, in welchem sich wie unter eine Lupe die Gesellschaft und ihre Probleme in aller Schärfe und Deutlichkeit abzeichnen. Das Heldentum fordert Opfer. Und sei es auch der Held selbst.

Der Programmheftbeitrag »Der Kriegsheld als Brennglas der Gesellschaft« stammt von Frederike Krüger und wurde unter Bezugnahme von Artikeln der Neuen Zürcher Zeitung sowie Deutschlandfunk verfasst.

Zur Dokumentation der Aufführung.

0 Kommentare zu “Making-of Soldier Songs”